E' evidente che tutti, nessuno escluso, siamo pienamente coinvolti e soggetti ai devastanti effetti del problema climatico

Realtà del Cambiamento Climatico

Il cambiamento climatico è oggi un fatto incontrovertibile, per questo dobbiamo costruire un domani più resiliente; è il momento quindi di passare dall’analisi del problema, che non può certo arrestarsi, all'urgente implementazione delle strategie da seguire e dei percorsi operativi da realizzare. Ovvero: cosa fare, entro quando, con che costi e con quali risultati per mitigare e soprattutto adattarsi agli effetti di detto cambiamento (che è lo scopo di questo sintetico elaborato).

Si tratta di una problematica eccezionalmente complessa che purtroppo interessa una realtà mondiale caratterizzata piuttosto da competizione fra Stati, anziché dalla indispensabile collaborazione, e da un’opinione pubblica frastornata perché poco e male informata dal pressapochismo di certi mass media, dalle posizioni non lungimiranti di certi settori produttivi, per interessi di parte, e da politici, per mera convenienza elettorale. Ma soprattutto da chi, permeato da “empirismo radicale”, ritiene che anche per giudicare fenomeni tanto complessi bastino la propria esperienza personale o ancor peggio conclusioni non supportate dal “metodo scientifico” e non vagliate con “pensiero critico”.

In questa ottica, il nostro lavoro, pur nella consapevolezza di discutere di un problema di eccezionale complessità, si sviluppa necessariamente in modo molto schematico e sintetico, esprimendo affermazioni che trovano la propria credibilità nel sistematico riferimento a fonti ufficiali, autorevoli, qualificate e verificate. Esiste, infatti, una sterminata mole di studi autorevoli delle discipline pertinenti al cambiamento climatico. Pertanto, non manca certo la conoscenza dei fenomeni associati e una capacità di previsione degli stessi, né mancano innumerevoli studi validati sulle azioni da perseguire.

Ciò nondimeno è evidente che tutti, nessuno escluso, siamo pienamente coinvolti e soggetti ai devastanti effetti del problema climatico, ma è comunque la Politica che deve avere il compito di prendere le giuste decisioni, scegliendo fra le tante ipotesi e suggerimenti disponibili, e saper sistemare le varie azioni “in fila”, dando a queste la giusta priorità, per evitare sprechi delle ingenti risorse a disposizione - ma poco utilizzate per rilanciare le economie post Coronavirus - che costituiscono però, specie se integrate alle politiche del Green New Deal EU, un'opportunità eccezionale per l’Italia per agire nella giusta direzione.

Ma soprattutto in questo ambito la Politica deve anche governare il difficile equilibrio del trilemma ambientale, economico e sociale.

Sintesi dello scenario attuale

I dati provenienti da fonti autorevoli confermano che da sempre il clima terrestre è soggetto a fluttuazioni che dipendono da fattori naturali come le radiazioni solari, la circolazione degli oceani e i fenomeni vulcanici che determinano la cosiddetta “variabilità climatica” naturale.

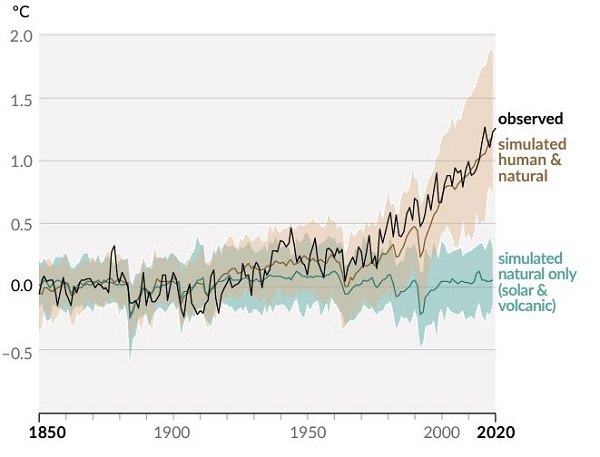

Nel corso degli ultimi decenni, però, stiamo assistendo a oscillazioni più profonde e rapide di questa variabilità, caratterizzate da un anomalo incremento accelerato della temperatura della Terra. Quindi, con l’espressione “cambiamento climatico” ci si riferisce a questo tipo di mutamento, che il 95% del mondo scientifico (dato ONU) ritiene causato da elementi endogeni di natura antropica che alterano la composizione globale dell’atmosfera, i cui effetti di riscaldamento vanno in aggiunta a quello della variabilità climatica naturale che incide in modo molto marginale come evidenziato dalla area e dalla linea azzurra di Figura 1.

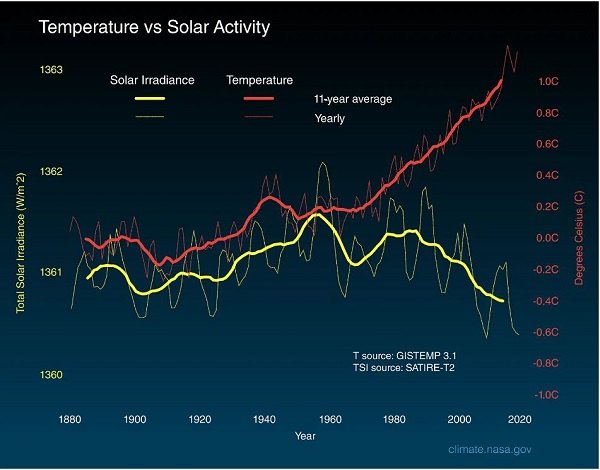

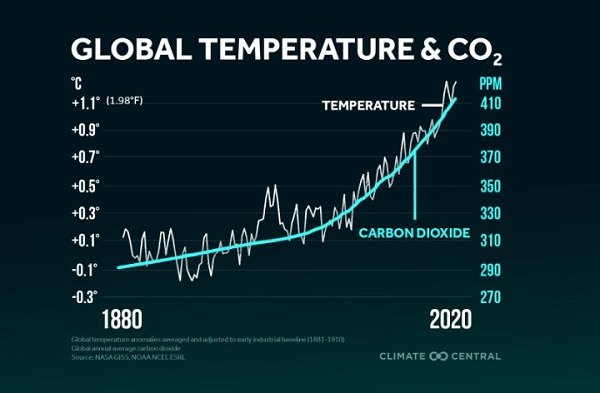

Inoltre, il grafico di Figura 2 dimostra come gli effetti del riscaldamento sopraccitato non siano correlati all’attività solare, che presenta infatti un andamento opposto. Invece, nella storia del Pianeta, l’andamento della temperatura e quello del biossido di carbonio (CO2) sono sempre stati in rapporto diretto, con grafici praticamente sovrapponibili (Fig.3). Conseguentemente, anche l’attuale e preoccupante incremento di temperatura è collegato all’aumento della CO2 e degli altri gas specifici in atmosfera (metano, ossido di azoto, ecc.), chiamati

climalteranti perché rimangono nella stessa per molti anni (il CO2 per almeno 100 anni): si consideri che dalla fine 1800 l’incremento è stato di circa 2°C, ma in particolare, ha mostrato un andamento esponenziale a partire dal secondo dopoguerra.

Specificatamente, i grafici di temperatura e di CO2, messi in una scala millenaria, mostrano come i valori attuali salgano in modo praticamente verticale dal 1960 in poi, completamente al di fuori dei cicli e dei valori limite dei periodi geologici e storici precedenti.

Come è noto, quando cresce la concentrazione di CO2, così come quella degli altri gas climalteranti in atmosfera, aumenta, ad un ritmo di 0,2 ºC nell’ultimo decennio, anche la quantità di calore intrappolato e riflesso per il così detto effetto serra. Gli oceani si riscaldano e liberano più vapore acqueo che a sua volta può incrementare tale effetto ed alterare il ciclo idrologico naturale, con conseguenze sulle varie situazioni meteorologiche del Pianeta, sulle correnti marine, sulle caratteristiche delle stagioni e delle masse atmosferiche, nonché sui venti, determinando uno degli aspetti più significativi del Cambiamento Climatico, cioè la diminuzione della frequenza e l’aumento della concentrazione degli eventi atmosferici (pochi ma di grande portata) che causano la tropicalizzazione dei regimi delle precipitazioni.

È ormai innegabile che il cambiamento climatico rappresenta una minaccia molto grave e le sue conseguenze si ripercuotono su molti aspetti diversi della nostra vita.

La Commissione Europea (CE) ha elaborato una “tassonomia” degli effetti di tale cambiamento che contempla quattro categorie: Conseguenze sulla Natura; Minacce Sociali; Minacce per le Imprese; Minacce Territoriali con grado di evidenza diverso.

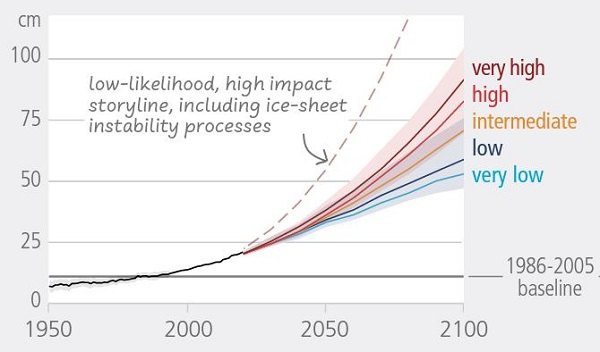

Infatti, constatiamo in modo palese: lo scioglimento delle calotte polari e dei ghiacciai; la crescita del livello dei mari (come da Fig. 5: dal 1870 a oggi il livello medio del mare è aumentato di 20 cm, di cui 10 dagli anni ’90, pari a 3.3 mm/a); fenomeni meteorologici estremi e precipitazioni sempre più diffuse in alcune regioni, e altre sono colpite da siccità e ondate di calore senza precedenti.

Mentre sono meno palesi per i non addetti ai lavori le perdite causate da eventi climatici estremi quantificate della Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA) per la sola UE dal 1980 ad oggi in oltre 195mila vite umane e 560 miliardi di euro.

Questo fino ad oggi, ma che futuro ci attende, rispetto al presente e al passato recente?

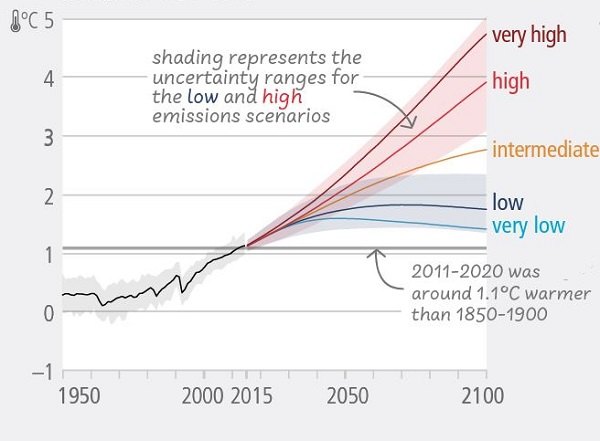

Per rispondere a questa domanda ansiogena ci affidiamo all’ultimo Report (2022) del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (IPCC) che ha identificato e valutato percorsi futuri a breve (2030), medio (2050) e lungo (2100) termine, riguardanti le conseguenze di specifici comportamenti, di determinate azioni e di scelte legate alle attività umane.

In tale ambito sono state elaborati cinque possibili futuri climatici, esplorando altrettanti percorsi con diversi livelli di emissioni di gas serra, che vanno da “emissioni molto basse”, “basse” e “intermedie”, fino ad “alte” e “molto alte”, riferiti a quattro indicatori chiave del sistema climatico: Temperatura della superfice terrestre (fig.4); Livello medio globale del mare (fig. 5); Ghiacciai Zona Artica a settembre; Precipitazioni globali terrestri.

Tali percorsi forniscono un quadro comune attraverso cui analizzare gli impatti della presenza o assenza di politiche di adattamento e mitigazione. Da qui, nascono quattro narrazioni che prendono in considerazione, rispettivamente, diversi livelli di riscaldamento previsto e la nostra capacità di adattarci ai cambiamenti futuri.

Ognuna di queste storie unisce uno scenario di sviluppo socioeconomico con una traiettoria di emissioni di gas serra climalteranti che influenzeranno il cambiamento climatico nel nostro secolo per diversi settori, in particolare: energia, agricoltura, città, edifici, industria e trasporti, valutando per ciascuno di questi anche fattori trainanti, ostacoli e opzioni attualmente disponibili per una mitigazione e adattamento efficaci.

In estrema sintesi, dalle conclusioni del Rapporto rileviamo che, se il riscaldamento globale supererà temporaneamente 1,5°C nei prossimi decenni o più tardi, allora molti sistemi umani e naturali si troveranno ad affrontare ulteriori gravi rischi che aumenterebbero la loro vulnerabilità in modo sostanziale tra e all’interno delle regioni, a causa di modelli di sviluppo socioeconomico storici e attuali caratterizzati da disuguaglianze ed emarginazione. Inoltre, a seconda dell’entità e della durata del superamento, alcuni impatti causeranno il rilascio di ulteriori gas serra e altri saranno irreversibili, anche se il riscaldamento globale sarà ridotto.

Come intervenire per risolvere il problema o almeno per minimizzare i danni e i rischi?

Gli impatti e i rischi esposti negli scenari citati evidenziano (ammesso che ce ne fosse ancora bisogno) che il cambiamento climatico sta accadendo oggi; quindi, dobbiamo costruire un domani più resiliente prevenendo ciò che è inadattabile e adeguandosi a ciò che non è prevenibile, in modo più veloce, intelligente e sistemico, e soprattutto con azioni sotto certi aspetti interrelate ed interagenti:

- di Mitigazione: intervenendo sulle cause del cambiamento climatico, con l’obiettivo di rallentarne l’andamento e quindi, in ultima analisi, di ridurre ed eliminare i fattori che lo provocano e, pertanto, diminuire le emissioni di gas climalteranti;

- di Adattamento: intervenendo sugli effetti del cambiamento climatico, prevenendo le conseguenze negative degli stessi e minimizzandone i danni attraverso la riduzione dei costi dell’evento avverso. Per esempio, diminuendo la vulnerabilità, che è principalmente un problema locale. Pertanto, efficaci gestioni del rischio, strategie e piani di adattamento devono essere focalizzate alle necessità regionali e locali dello specifico territorio.

Da tenere sempre in debita considerazione che anche arrestando tutte le emissioni di gas climalteranti, non si eviterebbe comunque gli impatti climatici in atto, che continueranno per decenni.

Infatti, le drastiche diminuzioni temporanee delle emissioni, come quelle causate dalla crisi finanziaria del 2008 o dal Covid-19, hanno avuto scarso effetto sulla traiettoria complessiva del riscaldamento globale.

Certo, gli impegni per raggiungere la neutralità climatica stanno aumentando la probabilità che si verifichi uno scenario migliore, ma anche in tal caso sarebbero comunque necessari sostanziali sforzi di adattamento per creare una società più resiliente.

A questo punto la domanda che si impone, purtroppo per molti già permeata da forme di angoscia:

quali strategie potrebbero aumentare la resilienza climatica delle persone e della natura e come vengono perseguite?

La risposta a questa domanda è complessa, molto articolata e difficile nell’attuale scenario geopolitico e geoeconomico globale magmatico, e noi la affrontiamo partendo dal nuovo Adaptation Gap Report 2023 dell'Unep (ONU), secondo il quale si rileva un divario crescente tra le necessità per le politiche di adattamento al clima e le azioni concrete messe in campo dai Governi e dalle istituzioni, per impreparazione, investimenti e pianificazione inadeguati e finanziamenti insufficienti. Si stima che per tale scopo sussista una preoccupante mancanza tra 194 e 366 miliardi di $ l’anno considerando che, ad esempio, ogni miliardo investito nell’adattamento contro le inondazioni costiere porta a una riduzione dei danni economici di 14 miliardi di $. Mentre 16 miliardi di dollari all’anno investiti nell’agricoltura eviterebbero che circa 78 milioni di persone muoiano di fame o soffrano di fame cronica a causa degli impatti.

Nonostante questo, non si può parlare di non coinvolgimento delle principali Istituzioni Politiche Internazionali.

In effetti, l’ONU attraverso le COP (Conferenze dei firmatari della Convezione quadro sui cambiamenti climatici approvata a Rio nel 1992) riunisce ogni anno i 197 Paesi, più l'UE, per fare il punto sulla situazione e cercare di raggiungere accordi e portare avanti politiche comuni per arginare il riscaldamento globale sempre più accelerato.

Gli accordi scaturiti da questi vertici negli ultimi venti anni e dalla sottesa diplomazia climatica sono caratterizzati da luci (Accordo di Parigi - COP21 del 2015 - che fissa e impegna i firmatari dell’Accordo al contenimento dell’incremento del riscaldamento globale entro il 2100 tra 1.5°C - 2°C) e da ombre. Per queste ultime viene segnalato il basso livello di attuazione di essenziali accordi presi perché non si sono stabiliti adeguati meccanismi di controllo, di verifica periodica e di sanzione delle inadempienze.

I principi enunciati continuano a richiedere vie più efficaci di realizzazione pratica. Inoltre, i negoziati internazionali non possono avanzare in maniera significativa a causa delle posizioni dei Paesi che privilegiano i propri interessi nazionali rispetto al bene comune globale.

In questo contesto, il compromesso raggiunto nell’ultima COP28 di Dubai, chiusa il 12 dicembre u.s. con un documento finale siglato dai partecipanti, purtroppo non contiene ancora né obblighi, né cronoprogrammi, né impegni o responsabilità definite, ma offre comunque ragioni di cauto ottimismo in quanto ha portato – per la prima volta in trent’anni – a un accordo per porre fine all’utilizzo dei combustibili fossili.

Certo non è la soluzione coraggiosa auspicata dall’UE e dalla quasi totalità degli altri partecipanti che, nonostante puntassero a un impegno esplicito ad abbandonare, seppure gradualmente, tali combustibili (phase out), si sono dovuti accontentare del testo approvato che indica invece l’attivazione di una fase di transizione per l’abbandono delle fonti di energia inquinanti (transition phase).

Chiaramente si tratta di un gioco di sfumature pensato per offrire spazi di manovra ai Paesi produttori che minacciavano di far saltare l’accordo, nel quale tra l’altro – per la prima volta – entra anche il nucleare; e si richiama all’impegno (finora mancato) dei Paesi industrializzati per il Fondo a favore di quelli più vulnerabili al cambiamento climatico che, sebbene raddoppiato, è ancora considerato insufficiente.

Anche l’UE, per superare le sfide del cambiamento climatico in chiave di mitigazione e adattamento si è impegnata con il New Green Deal EU a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, senza lasciare indietro nessuno, e agendo su più fronti. Nel 2020 ha approvato un Piano che mobiliterà almeno 1 trilione di euro in investimenti sostenibili entro il 2030, di cui 100 miliardi di euro entro il 2027, per sostenere i lavoratori e i cittadini delle regioni più colpite dalla transizione ecologica.

Nel luglio 2021 ha presentato inoltre proposte per rendere tutti i settori dell'economia dell'Unione idonei ad affrontare questa sfida, iniziando con la riduzione delle emissioni di almeno il 55 % entro la fine di questo decennio (Normativa FIT for 55).

In particolare, nel giugno dello stesso anno, con la Legge sul Clima, vengono fornite le basi per impegnare gli Stati membri, con il contributo dell’UE, a compiere progressi continui per aumentare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità al cambiamento climatico con politiche che, per la loro natura sistemica, dovranno attuarsi in modo integrato con le altre iniziative europee del New Green Deal (FIT for 55, i piani d’azione per l’economia circolare, ecc.).

In tale ambito si propone che ogni Paese dell’Unione debba attivarsi per

- disporre di una strategia o di Piano di adattamento cambiamento climatico (Pnacc);

- disporre di Banche Dati aggiornate per migliorare la conoscenza e la gestione dell’incertezza;

- integrare la resilienza climatica nei quadri fiscali nazionali;

- utilizzare per lo sviluppo, l‘implementazione e la valutazione dei principali progetti di adattamento la Piattaforma Climate-ADAPT EU;

- applicare i principi di coerenza politica (garantire che la regolamentazione e i finanziamenti tengano conto del rischio di catastrofi); ridurre i rischi esistenti rafforzando la resilienza, la prevenzione e la preparazione;

- gestire il rischio residuo;

- ridurre il rischio legato al clima investendo in infrastrutture resilienti.

Per la CE, oggi gran parte del patrimonio esistente non riesce a far fronte adeguatamente al cambiamento climatico. Per i nuovi grandi progetti infrastrutturali la stessa ha sviluppato una guida esaustiva a prova di clima.

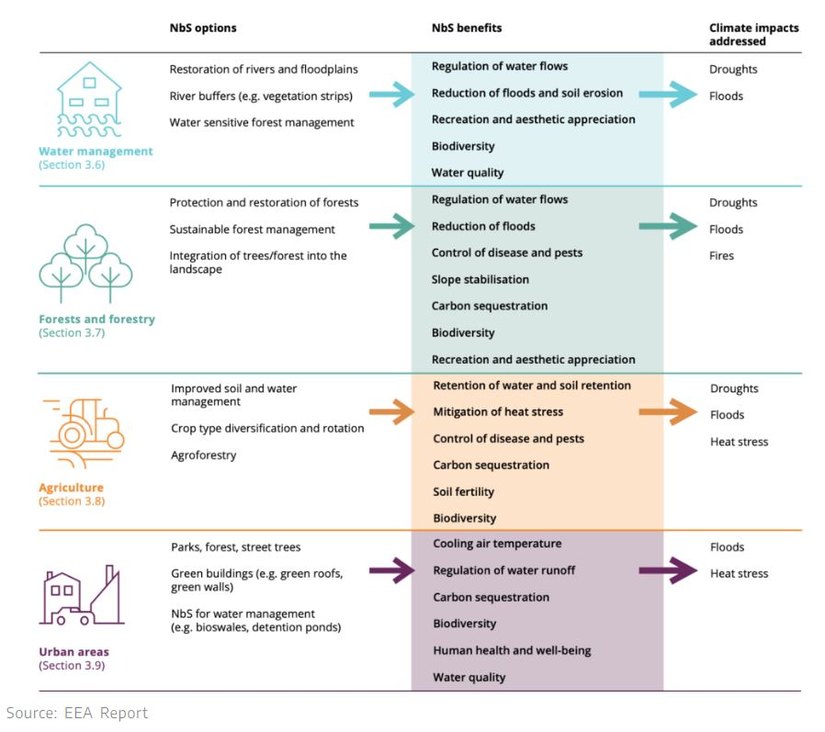

Infine, promuovere soluzioni di adattamento basate sulla natura (Nature based Solutions: NbS) e sul “concetto ad ombrello” associato. Cioè, lavorare con la natura può aiutare a prevenire gli impatti peggiori del cambiamento climatico e il degrado degli ecosistemi, i quali producono una gamma diversificata di servizi da cui dipende il nostro benessere. Dallo stoccaggio del carbonio al controllo delle inondazioni, dalla stabilizzazione di coste e pendii alla fornitura di aria e acqua pulita, cibo, ecc. (vedi Tabella 1 in calce).

E l’Italia, dove la crisi climatica è sempre più grave, cosa sta facendo?

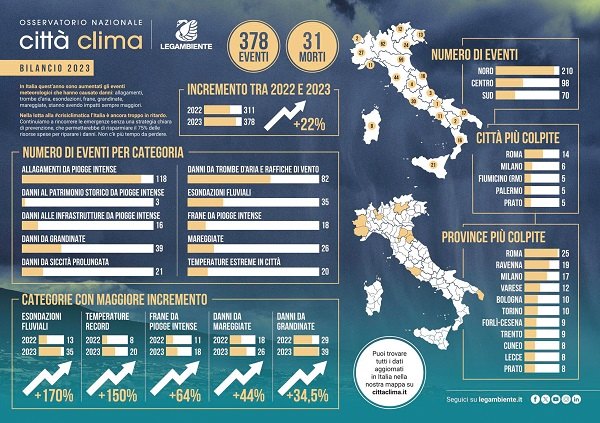

In effetti, il nostro Paese, nonostante abbia diversi record europei degli eventi climatici negativi le cui traiettorie, come esplicitato dall’infografica (Fig 6), sono notevolmente incrementate nel 2023, e che per l’ISPRA quasi il 94% dei comuni italiani continui a essere minacciato dal rischio del dissesto idrogeologico (frane, alluvioni ed erosione costiera), persiste nel rincorrere le emergenze determinate da questa situazione senza una strategia chiara di prevenzione, che tra l’altro permetterebbe di risparmiare il 75% delle risorse spese per riparare i danni.

Infatti, fino a fine dello scorso anno l’Italia era l’unico importante membro dell’UE ancora senza un Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), strumento di attuazione dell’omonima Strategia nazionale del 2015 che analizzava lo stato delle conoscenze scientifiche sul tema per contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti della crisi climatica e aumentarne la resilienza.

Giusto per avere un’idea dello “stato dell’arte”, il PNACC, che aveva iniziato il suo iter nel 2012, ed era poi stato dimenticato fino al 2022, è stato approvato il 21 dicembre 2023 ed è ora in attesa della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dell’istituzione di un Osservatorio nazionale per la governance composto dai rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, ma soprattutto della disponibilità di risorse finanziarie specifiche per la sua attuazione ora mancanti, in quanto i finanziamenti previsti sono già allocati. Pertanto, il Governo dovrebbe avviare un’analisi basata sul “criterio di coerenza” degli stessi con l’attuazione del Piano (per esempio quelli del PNRR o quelli finanziati da altri strumenti come i fondi europei e nazionali per la coesione).

In sostanza, l’attività di adattamento deve diventare prioritaria per non sprecare le risorse che abbiamo a disposizione e che difficilmente avremo in futuro.

Gli addetti ai lavori consigliano di iniziare da subito tale analisi, in modo da avere risultati chiari e in tempo utile alla preparazione del prossimo Documento di economia e finanza, con eventuali correzioni da riversare poi nella Legge di Bilancio per il 2025.

Quindi l’implementazione del Piano è ancora lontana da venire, ottimisticamente si può ipotizzare entro il prossimo anno.

Comunque, gli esperti ritengono che da un punto di vista scientifico detto Piano si presenti solido e articolato, che spieghi bene cosa succederà all’Italia nei prossimi anni e principalmente che da solo non basta, in quanto servono – come hanno già i maggiori Paesi dell’UE – un Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e una Legge sul clima che faccia da cornice alle attività di adattamento ma anche a quelle di mitigazione, dato che il successo dell’una dipende dall’altra, attraverso principalmente la creazione di una governance efficace (in cui siano ben definiti i ruoli del Governo, del Parlamento e degli enti territoriali), la definizione di un percorso che porti all’eliminazione dei sussidi pubblici che danneggiano l’ambiente e la salute umana, e l’istituzione di nuove modalità di partecipazione con cui poter coinvolgere gli operatori economici e la società civile per la definizione delle politiche climatiche.

La situazione esposta in modo sintetico conferma un paradosso tutto italiano che dimostra quanto siamo indietro rispetto ai Paesi sopra citati nella lotta alla crisi climatica e nell’adottare politiche climatiche efficaci ed efficienti.

Localizza

Localizza

Stampa

Stampa

WhatsApp

WhatsApp