Crespi d'Adda. La cultura manageriale tra ieri, oggi e domani

Testimone di un'emblematica esperienza sociale e industriale, oggi Patrimonio dell'Unesco rinato anche grazie all'incoscienza visionaria di alcuni studenti universitari

Crespi d'Adda - Associazione Crespi d’Adda © Archivio Storico di Crespi d’Adda Ing. Giovanni Rinaldi (già ASCAL)

Giorgio Ravasio

Presidente Associazione Crespi d'Adda

Sono Giorgio Ravasio e mi occupo della valorizzazione culturale del mio luogo di origine per un senso del dovere kantiano. La parte materna della mia famiglia ha lavorato e vissuto a lungo nel fazzoletto di terra su cui venne costruito il villaggio operaio di Crespi d’Adda. È per loro, per onorare la loro memoria, che, dal 1991, cerco di riportare alla luce e raccontare a tutti quanto fu grande la fatica delle migliaia di persone che lavorarono nel Cotonificio Benigno Crespi e che, in parte, abitarono i palazzi, le casette e le ville adiacenti allo stabilimento. Oggi che, grazie all'incoscienza visionaria di alcuni straordinari studenti universitari di Capriate San Gervasio, questo luogo è inserito nel Patrimonio dell’Umanità, diventa ancora più importante testimoniarne l’emblematica esperienza sociale e industriale. Del resto, a dispetto di quello che appare come un piccolo e grazioso quartiere residenziale, un tempo si alimentava un consapevole progetto aziendale che, attraverso una volontaria e cosciente azione direttiva di stampo novecentesco pensato per adattarsi perfettamente alle necessità contingenti, permetteva l’efficiente funzionamento di una macchina produttiva complessa e articolata. L’impianto industriale crespese, infatti, era piuttosto eterogeneo. Includeva la filatura, la tessitura, la tintoria del filo e del tessuto, il finissaggio, il controllo qualità, i magazzini della materia prima e del prodotto finito, e la logistica.

Il cotonificio con la ciminiera.

Associazione Crespi d’Adda

© Archivio Storico di Crespi d’Adda

Ing. Giovanni Rinaldi (già ASCAL)

A fianco dello stabilimento andava, oltretutto, gestita anche una centrale idromeccanica, prima, e idroelettrica, poi, che rendeva la fabbrica energicamente autosufficiente. Garantire il perfetto funzionamento di un meccanismo industriale cotoniero così sofisticato significò, da parte dei promotori del progetto, anche plasmare i caratteri dei propri lavoratori e dedicare tempo, risorse ed energie affinché si potesse creare uno spirito corporativo in grado di accettare e di sopportare tutta la sofferenza necessaria a lavorare in ambienti caldi, umidi, rumorosi, spesso a contatto con sostanze pericolose e con telai meccanici intransigenti con ogni piccola distrazione di qualunque operaio. Chi si occupa di dirigere un’azienda può facilmente immaginare come non potesse essere stato un compito semplice, alla fine dell’Ottocento, introdurre alle lavorazioni industriali, fondate sull’ordine e sugli orari, una popolazione per lo più analfabeta che proveniva dal lavoro agricolo e che era del tutto impreparata a rispondere ad una qualsiasi gerarchia di fabbrica. La risposta manageriale si ritrovò, da parte dei fondatori, nel fare dell’individuazione e, soprattutto, nella soddisfazione dei bisogni elementari della popolazione la base ideale del proprio agire progettuale finalizzato alla costruzione di una civiltà obbediente e non riottosa.

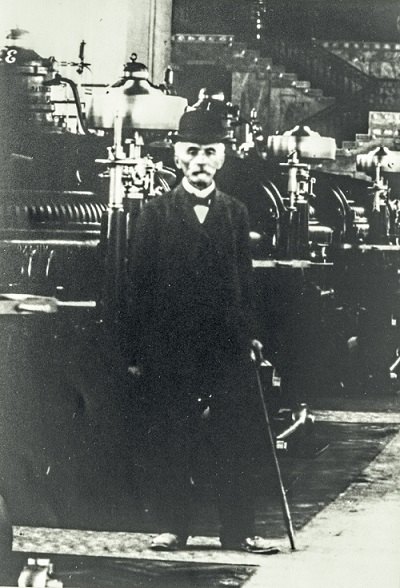

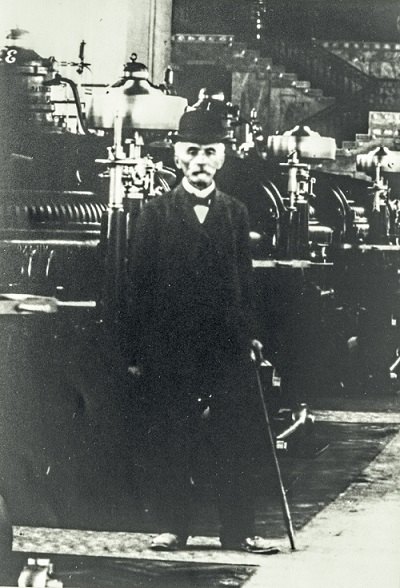

Cristoforo Benigno Crespi

Associazione Crespi d’Adda

© Archivio Storico di Crespi d’Adda

Ing. Giovanni Rinaldi (già ASCAL)

La creazione di un contesto sociale in cui, in un certo qual modo gratuitamente già all’inizio del secolo scorso, erano garantiti alle maestranze innovativi servizi come l’abitazione dotata di luce elettrica, la scuola elementare, l’ambulanza medico-chirurgica, il teatro, il centro sportivo, i bagni pubblici con la piscina coperta, il dopolavoro e financo il cimitero, consentiva di distogliere gli abitanti da ogni possibile preoccupazione materiale per lasciare che si dedicassero soltanto a lavorare e a produrre nella maniera più efficiente possibile. Una cura metodica e meticolosa che, in fenomeni simili a questo, viene denominata paternalismo industriale.

Un luogo certamente privilegiato che, considerando il contesto storico e territoriale in cui era inserito, consentiva una qualità della vita migliore di altre esperienze coeve all’insegna del principio organizzativo di quella società industriale novecentesca che prevede la cosciente e scientifica trasformazione di tutti gli elementi della vita umana in semplici funzioni meccaniche.

Qui, la produzione di rigide norme cogenti, indispensabili alla dirigenza per mantenere l’ordine e garantire l’operatività, obbligava i lavoratori ad eseguire pedissequamente gli ordini trasformando il singolo individuo in mero strumento dell’apparato, in una sorta di reductio ad unum che ammicca all’immagine di quel Leviatano magnificamente descritto dal filosofo inglese Thomas Hobbes. Del resto, come avrebbe potuto gestire diversamente, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, un imprenditore o un dirigente le immense maestranze operanti in uno stabilimento? È evidente che tale approccio, al giorno d’oggi, al netto di alcuni istituti che tutelano quanto un tempo non era protetto a mezzo di diritti riconosciuti e conquistati sul campo dal sindacato, non sarebbe nemmeno pensabile. La nostra epoca ha completamente ribaltato il paradigma gestionale ed essere un manager, oggi, significa, prima di tutto, mettersi al servizio dell’organizzazione e fare crescere i propri collaboratori.

Giochi di bimbi fra l'abitato

Associazione Crespi d’Adda

© Archivio Storico di Crespi d’Adda

Ing. Giovanni Rinaldi (già ASCAL)

Sono, infatti, convinto che per mantenere una elevata flessibilità organizzativa e trasformare tutti i membri di una organizzazione da meri esecutori meccanici di ordini o di azioni prescritte in agenti proattivi dotati di capacità di giudizio e autonomia di pensiero, il leader, da manipolatore e sostenitore del divide et impera, deve diventare un instancabile generatore di stimoli e trasformarsi in un creatore di contesti dialettici votati alla diffusione della conoscenza. In un mondo interconnesso come il nostro, l’esercizio della leadership dovrebbe mirare a moltiplicare i punti di osservazione, le esplorazioni e il pensiero critico. Lungi dal ridurre il numero delle menti pensanti che fu il mantra delle esperienze novecentesche, ho imparato che occorre moltiplicarle. Lungi dal ricercare e coltivare l’omogeneità comportamentale, occorre accogliere la diversità di pensiero e renderla indispensabile compagna di viaggio.

Il vero manager non è colui che ambisce a essere il decisore ultimo, ma colui che mette gli altri nelle condizioni migliori per poter comprendere quanto accade intorno e poter decidere in autonomia.

Oggi da una figura manageriale ci aspettiamo la capacità di entrare in sintonia con il contesto e di plasmarlo per raggiungere gli obiettivi aziendali, sociali ed economici utili alla comunità, ma questo non si ottiene con il semplice insegnamento disciplinare ma con l’abitudine a confrontarsi su ambiti articolati e compositi come quelli sociali e organizzativi e l’allenamento ad affrontare la complessità, in un sano contesto basato sulla fiducia e sull’intendere il potenziale errore come strumento di crescita, è uno dei doni più grandi e generosi che possiamo consegnare ai nostri collaboratori. Sono convinto che occorra considerare l’uomo come fine e non come mezzo. L’alienazione, infatti, non è soltanto quella descritta da Karl Marx, per il quale il lavoratore sarebbe un soggetto alienato dal momento che produce più di quel che guadagna ma l’alienazione più radicale è quella di lavorare per altri senza realizzare sé stessi e senza una reale partecipazione emotiva e sentimentale al progetto di cui si è parte. È per questo che la vera occupazione di un manager dovrebbe essere quella di incoraggiare i propri collaboratori a migliorarsi come esseri umani per essere pronti a sfidare quotidianamente la complessità di un contesto globale e in costante mutamento all’interno di un progetto che ambisce a qualcosa di più che l’incremento del fatturato annuale.

Il Cotonificio

Associazione Crespi d’Adda

© Archivio Storico di Crespi d’Adda

Ing. Giovanni Rinaldi (già ASCAL)

Per questo la creazione di una cultura aziendale profonda e condivisa è fondamentale. Lo sviluppo di un cervello collettivo permette all’azienda di avere molteplici punti di osservazione e una pluralità di opinioni da cui trarre la sintesi più adatta ad affrontare la complessità del mercato e della propria evoluzione. Non è più il tempo dell’uomo solo al comando ma è giunto il momento di un agire utilizzando una sinapsi sociale composta da tutte le menti aziendali. Non è più tempo della mera competenza tecnica, ma è l’epoca delle abilità sentimentali. Soltanto così le sfide quotidiane dell’azienda potranno essere adeguatamente decodificate consentendo all’impresa di poter guardare al futuro con coscienza dei propri mezzi e con adeguata ambizione.

È anche sulla base della riscoperta e della promozione del valore e dei valori sottesi al “lavoro” che Crespi d’Adda, da mera icona del disfacimento industriale, ha avviato un processo di rigenerazione culturale che ha ottenuto, in un percorso lento e graduale, degli straordinari successi favorendo, attraverso un turismo culturale e didattico, l’intervento di investimenti privati che hanno riconsegnato al territorio un futuro potenzialmente tanto brillante quanto il suo passato manifatturiero. Un esempio di come il nostro Paese potrebbe e dovrebbe rinascere a mezzo della sua storia e della sua bellezza.

Per informazioni, prenotazioni e visite guidate al villaggio operaio, al Museo Partecipato, all’interno della Centrale Idroelettrica, lungo il Fiume e nel Cotonificio, rivolgersi all’Unesco Visitor Centre, sito in Corso Manzoni 18 a Crespi d’Adda, (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 19) chiamando lo 02.90939988 oppure lo 02.9091712 (centralino sempre attivo).

www.crespidadda.it

Localizza

Localizza

Stampa

Stampa

WhatsApp

WhatsApp